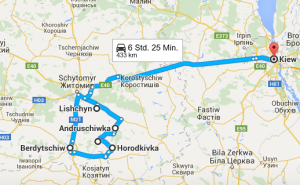

Die meisten, die an diesem Sonntag morgen um sieben in dem Kleinbus an der Metro Schitomirskaja in Kiew sitzen, sind keine Touristen, sondern Einheimische aus Kiew. Ein Geschäftsmann, der mir erzählt, er wäre lieber Historiker geworden, aber damit könne man ja kein Geld verdienen, einige reifere Damen auf gemeinsamem Sonntagsausflug, eine junge Hobby-Fotografin. Sie sind selbst Ukrainer. Und die Ziele unserer Tour, einige Dörfer im Gebiet zwischen Kiew und Shitomir, liegen kaum mehr als 100 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Hauptstadt entfernt. Doch auch für sie ist es eine Tour ins Unbekannte, nach „Ukraina incognita“, wie der Kiewer Historiker Roman Malenkow, der selbst am Steuer sitzt, seine kleine Reisefirma nannte, die diese Fahrten anbietet. http://incognita.com.ua/uk

Wer in der Ukraine in der Stadt wohnt, noch dazu in der Metropole Kiew, für den ist die Welt der ukrainischen Dörfer in der Regel wie Ausland, außer er hat dort Verwandte. Schon wegen der schlechten Straßen dort draußen biegt keiner freiwillig von den wenigen großen Magistralen ab, die die Bezirksstädte des Landes miteinander verbinden. Anders als in Deutschland unterscheiden sich die Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land enorm.

Die meisten Menschen auf den abgelegenen Dörfern leben wie vor Jahrhunderten subsistent. Der zur Sowjetzeit verlegte Strom und der meist kleine Dorfladen, sowie neuerdings das Fernsehen, sind meist die einzigen Boten der Neuzeit. Ansonsten herrscht wie damals Selbstversorgung und Tauschhandel.

Viele großen landwirtschaftlichen Betriebe, Kolchosen und Sowchosen, brachen mit dem Ende der Sowjetunion zusammen. Es gibt, wie in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, einige daraus entstandene moderne Großbetriebe, die dieses fruchtbare Schwarzerde-Gebiet jetzt bewirtschaften. Nur brauchen sie nicht mehr so viele Beschäftigte. Armut, Verfall, Abwanderung, Überalterung und Arbeitslosigkeit sind die Hauptprobleme.

Die heimlichen Kulturschätze auf dem Dorfanger zeugen aber davon, dass es hier auch schon bessere Zeiten gab. Hier eine kleine Bilderreise durch den Süden des Gebietes Schitomir, einer Region die, als Teil des Russischen Imperiums über Jahrhunderte vor allem von Polen (und Juden) besiedelt und geprägt war. Zumindest vom polnischen Leben sind viele Spuren – und auch eine kleine nationale Minderheit geblieben, während das jüdische Leben mit den Massenmorden der Nazis und der Auswanderung zum Ende der Sowjetunion nahezu erlosch.

Die örtlichen Landherren, die Tereschtschenkos, gehörten als „Zuckerbarone“ im 19. Jahrhundert zu den reichsten Familien im damaligen Zarenreich. Nachdem Lenins Bolschewiken mit der Oktoberrevolution in St. Petersburg die bürgerliche „Zeitweilige Regierung“ von Kerenski stürzten, der auch das letzte Familienoberhaupt, Michail Tereschtschenko als Minister angehörte, floh Tereschtschenko in den Westen. Dort galt der einstige ukrainische Industriebaron, der sein restliches Leben überwiegend in Monaco verbrachte, als reichster Exil-„Russe“, weil es ihm noch gelungen war, zahlreiche Edelsteine, darunter den legendären 42 Karat schweren blauen „Tereschtschenko-Diamanten“ (https://en.wikipedia.org/wiki/Tereshchenko_diamond) in Sicherheit zu bringen.

Zurück blieben die Schlösser, Güter und Fabriken der Familie, heute allerdings überwiegend in bedauerlichem Zustand, wie in den kleinen Orten Andruschiwka ( Андрушівка) und Tscherwone (Червоне) im Schitomirer Gebiet. Im Schloss Andruschiwka ist seit Sowjetzeiten eine Schule untergebracht. Das halb verfallene Tereschtschenko-Schloss von Tscherwone, einst im britischen Tudor-Stil erbaut, hat ein russisch-orthodoxer Mönch erworben, der davon träumt, hier ein Kloster zu errichten und sich deswegen in der Ruine häuslich einrichtete. Seine alte sowjetische „Wolga“-Limousine parkt vor dem Gebäude, ansonsten hat er sich mit Zäunen und Toren verrammelt und will offenbar nicht gestört werden. „Geschlossener Ort“ pinselte er auf russisch an das Tor.

Zeugnisse der jahrhundertelangen polnischen Besiedlung der Region sind zahlreiche zum Teil prächtige Dorfkirchen. Die 1805 im Dorf Lischtschin (Ліщин) errichtete einst polnisch-katholische Kirche ist heute ukrainisch-orthodox. Eine besondere prächtige Barock-Kirche ist die von Iwankiw (Іванків). Reiche örtliche polnische Grundherren erbauten sie. 1794, im letzten Jahr der polnischen Adelsrepublik, wurde sie fertig. Zunächst war sie, unter der neuen russischen Herrschaft, auf Druck ihrer Erbauer noch römisch-katholisch, erst Ende des 19. Jahrhunderts gaben die polnischen Grundherren auf und stimmten zu, dass das barocke Kleinod orthodox wurde.

Bis heute römisch-katholisch ist dagegen die Dorfkirche von Stara Kotelnja (Стара Котельня), die 1783 erbaut wurde. Von außen macht sie noch einen recht ruinösen Eindruck, ist aber in vielen Teilen, von innen und vom Dach her, bereits renoviert.

Romantisch an einem See gelegen ist die ebenfalls bis heute (polnisch-) katholische, 1913 erbaute Dorfkirche St. Klara in Gorodkiwka (Городківка). Hier werden Messen bis heute auch in polnischer Sprache abgehalten, der Muttersprache der meisten der Dorfbewohner.

Eine für viele im Westen leider wenig bekannte Welt. Bis wann wird es gelingen, dass dieses kulturell weithin unterschätzte Land die ihm zukommende Anerkennung wieder zuteil wird.