Mehr Fotos: http://www.fotonikola.com/chernobyl-2006/

„Tschernobyl- das letze Signal vor dem Overkill“, reimte der deutsche Sänger Wolf Maahn im Juli 1986, kurz nach der Katastrophe. Vor 120 000 Menschen sang er damals in der oberpfälzischen Kleinstadt Burglengenfeld, meinem Geburtsort, beim „Anti-WAAhnsinnsfestival“ gegen die Atomkraft an, 20 Kilometer von der Baustelle der damals geplanten Wiederaufarbeitungsanlage für radioaktive Kernbrennstäbe im bayerischen Wackersdorf entfernt.

Deutschland war damals in Angst vor dem „Fallout“.

Die Massen stürmten auf Iod-Tabletten gegen Schilddrüsenkrebs. Züge voller Milchpulver wurden beschlagnahmt. Auch die Waldpilze wurden zum Entsorgungsfall. Endzeitstimmung breitete sich aus. Heute, 20 Jahre später, gibt es Deutschland immer noch. Die Ukraine auch. Der „Overkill“ von Wolf Maahn blieb aus. Aber welche Folgen hatte der Super-Gau, der „Größte anzunehmende Unfall“, die unkontrollierte Kernschmelze von Tschernobyl wirklich? Ich war gemeinsam mit dem Fotografen Nikola Kuzmanic vor Ort, genau 20 Jahre später. Hier mein 2006 verfasster Bericht, der leider auch zehn Jahre später nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat.

Gemeinsam mit dem Fotografen Nikola Kuzmanic und Valentin, einem Strahlenexperten des ukrainischen Instituts für Landwirtschaft, fahre ich von Kiew aus in einem alten Lada in das einstige Katastrophengebiet nur 100 Kilometer nördlich der Stadt.

Eine Fahrt erst über Schnellstraßen, dann über holprigen Asphalt, vorbei an der kleinen Stadt Ivankiv, auf dessen Marktplatz noch immer ein großes Lenin-Denkmal steht. Dann der erste Checkpoint. Militärpolizei kontrolliert unseren Wagen. Ein großes Schild informiert über die Strahlenbelastung in der „Zone“. Dem heute gesperrten, etwa 30 mal 60 Kilometer großen Gebiet rund um den Unglücksreaktor. Zu betreten nur mit einer Sondergenehmigung der Regierung, wie ich sie mir mit einigen Wochen Vorarbeit besorgt habe. Die Posten sind freundlich. Die heute demokratische Ukraine hat im Gegensatz zur ehemaligen kommunistischen Sowjetunion hier keine Geheimnisse. Nur ein großes Problem.

Links und rechts der Straße stehen Warnschilder.

„Stoj! Radiazija!“. Stehenbleiben! Radioaktivität! Man kann sie nicht sehen. Nicht riechen. Nicht fühlen. Man sieht nur Laub- und Nadelwald, dazwischen ein überwuchertes Dorf. Valentin, unser Experte aus Kiew, ist kein Ukrainer, sondern ein Russe, den noch die Sowjetunion kurz nach dem Unglück, 1987, hierher geschickt hat, um die Folgen zu erforschen. Seitdem ist er in der „Zone“ halb zu Hause. Er erklärt uns, dass der Sperrbereich keineswegs eine Region des Todes sei. Hirsche, Wölfe, Elche, auch die einige Jahre nach der Katastrophe hier ausgesetzten seltenen Przewalski-Pferde, fühlten sich hier pudelwohl und vermehrten sich stetig, seit der Mensch hier 1986 die Flucht ergriff.

Tschernobyl, dessen Ortsschild nach ein paar Kilometern in der „Zone“ rechts der Straße auftaucht, ist keineswegs ein toter Ort. Es gibt eine Ortsverwaltung. Einige Geschäfte. Eine Kneipe. Sogar ein kleines Hotel. Letzteres das einzige neue Gebäude der einstigen 5000-Einwohner-Stadt. Errichtet in den 90er Jahren vor allem für die komfortbedürftigen Wissenschaftler aus dem Westen, die hier aktiv sind. Oder für Journalisten wie uns. Mehr als Tausend Menschen leben bis heute in Tschernobyl. Arbeiter, die immer noch Beton über den „Sarkophag“ des kollabierten Reaktors gießen. Regierungsbeamte. Sicherheitskräfte. Und auch einheimische Forscher wie Valentin, die wochenweise von Kiew aus hierher pendeln. Im Gegensatz zu uns übernachtet er allerdings nicht im 50 Euro teuren Container-Hotel. Sondern in einem seit der Katastrophe leer stehenden Haus. Ein paar Pritschen, ein Kanonenofen. Ich hätte ihn an diesem Abend gerne ins Hotel eingeladen. Aber er wollte lieber „bei sich zuhause wohnen“. 200 Euro wollte er als Honorar dafür, dass er uns zwei Tage lang, am Wochenende, in seiner Freizeit, durch die „Zone“ begleitet und mit seinem alten Lada herumkutschiert. Das ist ungefähr genauso viel, wie er im ganzen Monat als studierter Wissenschaftler im Landwirtschaftsministerium verdient. Wo auch immer die Milliarden landen, die die Europäische Union inzwischen für die Erforschung und die Eindämmung der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ausgeben hat, hingekommen sind. Bei Valentin ist eher wenig davon hängen geblieben.

Den zeigt er uns am nächsten Morgen. Wir fahren in die am höchsten belastete Zone, nur wenige hundert Meter neben dem Reaktor. Der „rote Wald“. Bekannt an jedem deutschen Stammtisch. Durch die hohe Radioaktivität seien die Nadeln der Kiefern hier rot geworden, so die Legende. Hat die Strahlung das Erbgut etwa total umgepolt? Was genau passiert ist, erforschen Valentin und seine Kollegen hier seit fast 20 Jahren. Der Wald, der hier ursprünglich stand, wurde damals mit Panzern und Baggern niedergemacht, die Stämme zwei Meter tief in die Erde eingegraben. Darüber wurden neue Kiefern gepflanzt. Auch deren Nadeln verfärbten sich. Gelb bis hellrot. Der Geigerzähler, den Valentin dabei hat, tickert wild. „Wir sollten uns hier nicht allzu lange aufhalten“, meint er. Nur soviel: Der Boden ist zweifellos hochgradig mit Plutonium und Americium verseucht. Die Verfärbung der Nadelbäume allerdings rührt nicht von einem strahlenbedingten Gen-Defekt her. Sondern von der toxischen Wirkung dieser Schwermetalle. Die Bäume werden dadurch vergiftet, außerdem nehmen sie zu wenig Wasser aus dem Boden auf und vertrocknen.

Auf dem Rückweg in das Dorf Tschernobyl passieren wir das Denkmal für die 137 Werks-Feuerwehrleute, die nach dem Unglück versuchten, das Höllenfeuer zu löschen. Sie wurden hochgradig verstrahlt, verloren die Haare, ihre Haut löste sich ab, dann starben viele von ihnen qualvoll. Vom Sowjet-Regime wurde das damals totgeschwiegen. In der heutigen Ukraine ist das anders, sie werden als Helden verehrt. »Denen, die die Welt retteten«, steht auf der Inschrift. Sie waren die ersten, die noch in der Nacht des 26. April 1986 am Ort der Katastrophe versuchten, zu retten, was noch zu retten war. Wieviele von ihnen in dieser Nacht wissend in den Tod gingen, um das Feuer zu löschen, und wie viele in Unkenntnis der tatsächlichen Gefahr „verheizt“ wurden, bleibt im Dunklen. Es waren die Männer der Werksfeuerwehr des Atomkraftwerks, wahrscheinlich durchaus vertraut damit, was eine Kernschmelze im Reaktor anrichten kann. Und was nicht in der Natur vorkommende, sondern durch die Kerntechnologie künstlich erzeugte Stoffe wie Plutonium oder Americium sind. Die aber auch wussten, wie wichtig es war, das Höllenfeuer schnell unter Kontrolle zu bringen. So haben vielleicht wirklich viele von ihnen bewusst ihr Leben geopfert, um die Welt zu retten. Der Ablauf des Unglücks, heute an vielen Stellen nachlesbar in aller Kürze:

Die Explosion des Reaktors in der Nacht des 26. April 1986 sprengte die Beton-Hülle des Reaktorgebäudes und setzte zunächst eine gewaltige Wolke der radioaktiven Stoffe frei, die bei Hitze sehr schnell verdampfen und sich in Gasform deshalb schnell und weit verbreiten. Iod-131. Caesium-137. Und Strontium-90. Um die drei auf den menschlichen Organismus wirksamsten Elemente zu nennen, die später bei der Forschung nach den Folgen die größte Rolle spielten. Die „Wolke“, die westeuropäische Messstationen kurz darauf registrierten, als die Sowjetführung das Unglück immer noch geheim hielt. Die „Wolke“ verteilte diese Stoffe höchst unregelmäßig, je nachdem, wo es in den Folgetagen gerade regnete. So kommt es, dass zwar ein Großteil des radioaktiven Fallouts sich in einer Region von überwiegend 200 Kilometer nördlich bis 400 Kilometer westlich des Reaktors niederschlug. Also in den westlichen Gebieten der Ukraine und den südlichen Regionen Weißrusslands. Es gibt aber auch einige Mikro-Regionen in Bayern, Sachsen oder Tschechien, in denen dieser Fallout genauso hoch war. Dazwischen dann wieder nur wenig Fallout. Die Belastung mit den radioaktiven Isotopen von Caesium und Strontium ist bis heute an diesen Orten in ähnlicher Größenordnung vorhanden, denn die Halbwertszeit dieser Stoffe liegt bei 30 Jahren beziehungsweise 28 Jahren.

Zunächst spielte aber vor allem das ebenfalls in großen Mengen freigesetzte Iod-131 die Hauptrolle. Aufgrund seiner krebsfördernden Wirkung auf die menschliche Schilddrüse löste es insbesondere in West-Europa Massenanstürme auf Apotheken aus, die Iod-Tabletten führten, die die schädliche Wirkung auf den Organismus begrenzen sollten. Iod-131 hat nur eine sehr kurze Halbwertszeit von acht Tagen, die radioaktive Belastung war also bereits wenige Wochen nach der Katastrophe gleich Null. Es hat aber auch eine hohe biologische Wirksamkeit. Prof. Dr. Ewgenia Stepanowa, Chefärztin der Radiologischen Klinik in Kiew, die wir vor Ort treffen, schätzt die Zahl der durch den Iod-Fallout ausgelösten Fälle von Schilddrüsenkrebs auf dem Gebiet der Ukraine auf etwa 4000. Da die Heilungschancen bei Schilddrüsenkrebs aber sehr gut stehen, geht sie dabei nur von einigen Dutzend Todesopfern aus.

Die weitaus größeren Probleme sieht die Medizinerin heute in den Folgen der Belastung der Region mit radioaktivem Caesium und Strontium. Rund 90 Prozent aller Kinder in einer Entfernung von bis zu 200

Kilometer rund um die 30 mal 60 Kilometer große, nach dem Beschluss der Sowjetführung wenige Tage nach dem Unglück – und bis heute – entvölkerte „Zone“ litten deswegen heute unter Immunschwäche-Erkrankungen. Der reine Aufenthalt in dieser Region ist dabei gar nicht das Problem. Sondern vielmehr, dass die überwiegend für europäische Verhältnisse sehr einkommensschwache Bevölkerung dort sich ihre Nahrungsmittel aus dem Garten und dem Wald selbst organisieren muss. Pilze sind ein Hauptnahrungsmitteln in der Region. Die meisten Menschen in den Dörfern essen ganzjährig mehrmals am Tag frische oder konservierte Pilze oder eingelegte Waldfrüchte. Daneben Gartenfrüchte. Geheizt wird mit Holz aus dem Wald. Denn Geld für einen Einkauf im Supermarkt mit Waren von auswärts haben nur die wenigsten. Selbst ein Oberarzt im Krankenhaus bezieht nur ein offizielles Gehalt von rund 100 Euro im Monat (Stand April 2006), auch wenn vor Ort praktisch jeder mit der Schattenwirtschaft noch mehr oder weniger dazuverdient.

Im Großraum rund um die Unglücksregion wäre die Katastrophe also heute leicht zu beherrschen, würden die Menschen dort nicht aufgrund ihrer wirtschaftlichen Not gezwungen sein, sich überwiegend von Waldpilzen, Wild und Gartenfrüchten zu ernähren. Und aufgrund der Halbswertzeiten der radioaktiven Elemente, überwiegend Caesium-137 und Strontium-90, wird sich die Belastung der Region weitgehend nivelliert haben. Eichen, zum Beispiel, die dort heute gepflanzt würden, könnten in etwa 150 Jahren, wenn sie zum Fällen anstehen, problemlos als Möbelholz oder Brennholz verwertet werden. Overkill? Fehlanzeige.

Im direkten Umkreis um den Reaktor allerdings sind die Folgen weit verheerender. Und zwar wegen der zweiten Phase der Katastrophe, dem 14 Tage dauernden Brand des Reaktorgebäudes. Hilfskräfte aus der ganzen Sowjetunion, die wegen der Strahlenbelastung jeweils nur wenige Minuten am Brandort im Einsatz waren, versuchten, diesen Brand mit Blei und Sand zu löschen. Das totalitäre Sowjetregime hat diese Menschen damals einfach zu ihrem gefährlichen Einsatz abkommandiert. Die meisten diesen Helfer haben zwar bis heute überlebt. Die wenigsten dürften aber über die Gefahr informiert gewesen sein. Wäre eine freiheitliche Demokratie bei uns im Westen mit einer freien Presse und unabhängigen Gerichten in der Lage, ähnlich totalitär zu agieren, wenn so etwas bei uns passieren würde, und es nötig wäre, zehntausende „Freiwillige“ zur Brandbekämpfung einzusetzen?

Der Brand setzte große Mengen radioaktiven Plutoniums und Americiums frei. Diese Schwermetalle konnten sich anderes als die leichten Stoffe Caesium und Strontium nicht so weit verbreiten, sondern gingen mit dem Brandrauch in direktem Umkreis, überwiegend in der heutigen Sperrzone nieder, 30 mal 60 Kilometer rund um den Reaktor. Damals an der Oberfläche, sind sie inzwischen rund 50 Zentimeter tief in den Boden eingedrungen. Bei dieser Geschwindigkeit, so erläutert Valentin, werden sie noch einige Jahrzehnte brauchen, um das Grundwasser zu erreichen. Aufhalten kann das aber niemand. Nachdem sie das Grundwasser erreicht haben, gelangen sie in den nahen Fluss Dnjepr und von dort in das Schwarze Meer und die Weltmeere. Die Verdünnung dürfte ihre Wirkung aber um einiges reduzieren. Plutonium wie auch Americium sind „Alpha-Strahler“. Stoffe mit zwar starker biologischer Wirkung auf kurze Distanz, aber nur dann, wenn der menschliche Körper sie direkt inkorporiert. Ein Barren aus Plutonium würde uns viel schwerer als Eisen oder Stahl vorkommen. Seine Radioaktivität wäre für uns, so lange wir ihn mit Handschuhen anfassen, aber nicht gefährlich. Denn schon eine dünne Luftschicht von wenigen Millimetern oder ein Handschuh schirmen die von ihm ausgehende radioaktive Alpha-Strahlung vollständig ab. Anders sieht das aus, wenn unser Körper über die Atmung oder die Nahrungswege Plutonium-Staub aufnimmt. Dann gelangt dieser Stoff ganz nahe an unsere Zellen und ist dort besonders krebserregend.

Das in der heute vom ukrainischen Militär überwachten „Zone“ verbreitete Plutonium und Americium hat Halbwertszeiten im Bereich von 25 000 Jahren. Es wird also noch in etwa 1000 menschlichen Generationen ähnlich hoch strahlen. Auch wenn es sich dann vielleicht längst mit dem Grundwasser über die ganze Welt verteilt hat. Die heutige „Zone“ rund um Tschernobyl wird voraussichtlich für mindestens denselben Zeitraum für menschliche Besiedlung ungeeignet sein. 25 000 Jahre oder eher länger. Das Plutonium sinkt zwar tiefer und stellt damit trotz seiner hohen Halbwertzeit an der Oberfläche zunehmend kein Problem mehr dar. Doch wer wollte sich dort in den nächsten paar zehntausend Jahren noch von seinem Ersparten freiwillig sein Einfamilienhäuschen bauen?

Tschernobyl war eine ukrainische Kleinstadt am Fluss Pripjat, bevor die Sowjets kamen und dort das Atomkraftwerk bauten. Eine orthodoxe Kirche, viele kleine Häuser und Kleinbauern, ein paar Straßen, ein Friedhof. Drei Tage schwieg das Sowjetregime die Katastrophe tot. Dann bekam der Westen buchstäblich „Wind“ davon, und das Politbüro musste handeln. Nach dem Evakuierungsbefehl am 29.April 1986 mussten alle Einwohner binnen Stunden ihre Häuser verlassen. Busse holten sie ab, sie wurden zunächst in Notquartieren überwiegend im nahen Kiew untergebracht. Dann wurden ihnen dort kleine Wohnungen im Plattenbau zugewiesen. Viele der Dörfler, die bis dahin gewohnt waren, in ihrem eigenen Haus mit Garten zu leben und ihres eigenen Schicksals Schmied zu sein, konnten damit nichts anfangen. Tausende gingen auf eigene Faust, oft zu Fuß, zurück in die verbotene „Zone“. Sie bekamen keinerlei Unterstützung, mussten sich vor den Behörden sogar verstecken. 20 Jahre später sind die meisten tot. Ob sie an der Strahlung starben oder am Wodka hat bisher keinen Forscher interessiert.

Das Pompeji der Moderne.

Pripjat ist eine Stadt, die es zweifellos verdient hätte, Unesco-Weltkulturerbe zu werden. Durch ihr trauriges Schicksal. Eine sowjetische Trabantenstadt, in den 70er Jahren errichtet. Damals für 40 000 Einwohner. Für die Familien der Angestellten des nahen Atomkraftwerks Tschernobyl. Die meisten kamen aus Russland. In den Dörfern rundherum, heute alles von Bäumen und Sträuchern überwucherte Geisterdörfer, wohnten einfache Leute, Ukrainer vom Dorf, Kleinlandwirte und Kolchos-Bauern. Am Abend des 26. April 1986 ahnten die wenigsten, wieso nebenan im Atomkraftwerk die Sirenen heulten. Dann kam der Befehl aus Moskau, die gesamte Region binnen weniger Stunden zu räumen. Angeblich sollten sie nur wenige Tage woanders unterkommen. Und dann zurückkehren.

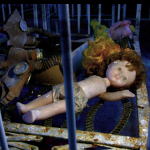

Mitten in Pripjat steht bis heute das Karussell des Jahrmarkts, der dort zum 1. Mai 1986 aufgebaut war. Im Fundus des örtliches Kulturhauses entdecke ich die Plakate mit den Konterfeis der Mitglieder des Politbüros der KPDSU, die zur Maiparade durch die Stadt getragen werden sollten. Auf dem höchsten Gebäude der Stadt prangt der Sowjetstern. Nur das Rot ist inzwischen etwas abgeblättert. Durch das marode Treppenhaus, unter tropfenden Betondecken, steige ich hinauf, in den 20. Stock, zuletzt über eine Feuerleiter, und blicke vom Dach auf den Reaktor. Wieviel Plutonium knirscht unter meinen Füssen? Valentins Geigerzähler knistert bedenklich. Er meint: „Macht ein Foto, und dann schnell weg von hier.“ Unten bellen wildernde Hunde. Pripjat, von der Reaktorkatastrophe konserviert für die Ewigkeit, die letzte sowjetische Stadt. Das Pompeji der Moderne. Nur mit den zwei Unterschieden, dass das römische Reich 1000 Jahre währte, das Sowjetische Reich aber nur knapp über 70. Und das Pompeji einer klassischen Naturkatastrophe zum Opfer fiel, die Sowjet-Kommunisten aber ihrer eigenen Natur, sich selbst.