Als Reporter bist du meistens da, wo es brennt. Und nicht da, wo es am schönsten ist. In den letzten Jahren war ich schon einige Male in der Ukraine, als Reporter für die Superillu. Interviewte dort den Präsidenten (Wiktor Janukowytsch, der jetzt nach Russland geflohen ist), wurde Zeuge der Majdan-Revolution vom Februar, traf Vitali Klitschko, Arsenij Jazeniuk, Petro Poroschenko, sah Tschernobyl, war auf den Spuren von Holocaust-Überlebenden, recherchierte an der Grenze zu Polen, die heute eine EU-Außengrenze ist, sah die Villa von Janukowytsch. Und verfolge natürlich intensiv die dramatischen Ereignisse im Osten des Landes. Nur blieb bei all den Reisen immer wenig Zeit, sich auch einmal in Ruhe die schönen Seiten des Landes anzuschauen.

Deswegen fuhr ich jetzt im Urlaub hin, mit dem Auto. Von Berlin aus fährt man ungefähr 17 Stunden bis Kiew. Ich habe die Tour schon einmal im Winter gemacht, auf dem Weg zum Majdan, dabei allerdings in Polen übernachtet. Diesmal bin ich durchgefahren, die letzten vier Stunden wurden etwas lang. Die Piste ist dabei eigentlich die wichtigste Straße des Landes und von daher noch gut ausgebaut, man kann dort auch nachts fahren – das sollte man auf den meisten anderen Straßen der Ukraine besser vermeiden.

Alle, die derzeit zu Hause vor dem Fernseher sitzen, könnten den Eindruck haben, dass in der Ukraine alle verängstigt und hungernd im Bombenkeller sitzen. Kollegen fragten mich schon, ob ich für die Reise auch genug Benzin und Essen dabei hätte, dort gäbe es ja wahrscheinlich gar nichts mehr. Das ist natürlich Unsinn. Auch wenn der Krieg im Osten des Landes die Menschen, die ich traf, natürlich in Atem hält. Es gibt derzeit nur ein Thema.

In Shitomir, einer 300.000-Einwohnerstadt nahe Kiew, bummelte ich durch ein mondänes Einkaufszentrum, größer als ich das von Berlin gewohnt bin. In Kiew überlegten wir, ob wir lieber zum Japaner oder zum Italiener zum Abendessen gehen. Das ist schon eines der teureren Vergnügen. Ansonsten ist die Ukraine derzeit preislich wahrscheinlich das billigste Land Europas. Im Herzen von Kiew kann man für 80 Cent warm Mittag essen, leckeren Borschtsch – das ist eine Suppe, die traditionell mit Rote Bete zubereitet wird, mal mit mehr oder weniger Fleisch drin – oder Pelmeni und Gulasch. In den Restaurants, „Stolowajas“ – Kantinen, wörtlich „Tischereien“ – rund um den Majdan und auf dem Kreschtschatik, der Flaniermeile von Kiew. Auf dem Majdan räumten sie gerade auf. Ein paar Tage, nachdem ich da war, gab es noch mal etwas Ärger. Neu-Bürgermeister Vitali Klitschko wollte endlich die letzten, symbolischen Barrikaden räumen lassen, was nicht allen recht war.

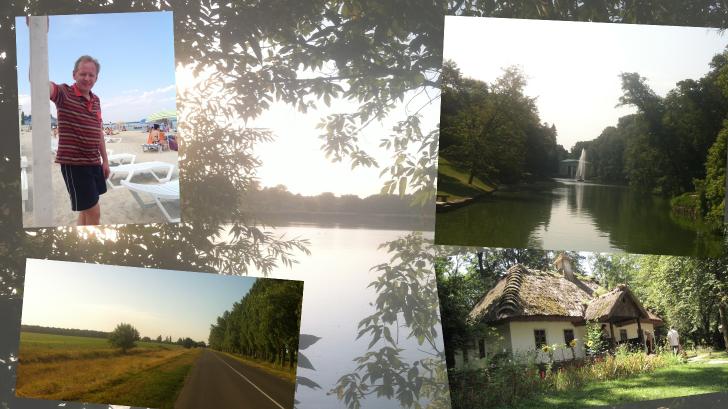

In der Stadt Uman, 200 Kilometer südlich von Kiew, spazierte ich im herrlichen, im 19. Jahrhundert angelegten Sophienpark. Der sieht so schön aus wie der Englische Garten in München, nur der Biergarten ist kleiner. Inmitten der malerischen Hügel und unzähligen Alleen rund um Tscherkassy besuchte ich die Gegend um das Dorf Wilschana, aus der sowohl Familie Klitschko als auch der Dichter Taras Schewtschenko (1814-1861) stammen, den die Ukrainer ähnlich wie die Deutschen Goethe als Nationalhelden verehren. Schewtschenkos Grab im nahen Kaniw, hoch über dem weiten Tal des Dnepr, ist eine Pilgerstätte. Schewtschenko wurde zur Zeit des Zaren Nikolais des Ersten (1796-1855) ans Kaspische Meer verbannt, weil er den russischen Großmachtanspruch auf seine ukrainische Heimat als Fremdherrschaft ansah, was ihn zum Idol vieler gleichgesinnter Ukrainer machte, bis heute.

Ganz in der Nähe seiner letzten Ruhestätte liegt ein Russe begraben, den jeder kennt, der im Osten Deutschlands zur Schule ging: Arkadi Gajdar, der Schöpfer von „Timur und sein Trupp“. Er fiel hier, wie zehntausende Sowjets, im Herbst 1941 bei einer der ersten Schlachten gegen die Deutschen im „Großen Vaterländischen Krieg“. So nannten die Sowjets den Zweiten Weltkrieg, weil er für die offizielle Propaganda ja erst 1941 begann, mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion, und nicht 1939, mit dem gemeinsamen Einmarsch Nazi-Deutschlands und der Sowjetunion in Polen.

In Odessa genoss ich den Schwarzmeerstrand mit vielen Einheimischen, die dort vor allem am Wochenende baden gehen. Rund um den kilometerlangen Sandstrand sind viele schicke neue Hotels entstanden, das “Vele Rosse” in Fußweite vom Strand, mit schönen großen Zimmern und gutem Frühstück, fand ich im Internet. Die Flaniermeile der Stadt ist die Deribasowskaja, mit schicken Restaurants und edlen Läden – benannt nach dem von Zarin Katharina eingesetzten ersten Statthalter von Odessa, einem spanischen Söldner namens Jose de Ribas (1749-1800). In der Jewrejskaja, der Judenstraße, wuchs Zeev Jabotinsky (1880-1940) auf, der später nach Palästina ging und dort Befehlshaber des Irgun wurde, einer radikalen zionistischen Kämpfertruppe, die dort 1946 das Jerusalemer King David Hotel in die Luft sprengte, weil sie die Briten aus Palästina herausbomben wollten. Sein Nachfolger als Kommandant des Irgun, Menachem Begin, geboren im heute weißrussischen Brest, war in den 1970er Jahren Ministerpräsident von Israel. Eine Straße weiter verbrachte der jüdische Schriftsteller Scholem Aleichem (1859-1916) Ende des vorletzten Jahrhunderts einige eher unglückliche Jahre. Für die Ost-Juden war Odessa neben der ebenfalls heute ukrainischen Stadt Czernowitz so etwas wie das östliche Jerusalem, Heimstadt für Jahrhunderte. Die Geschichte gab denen recht, die hier rechtzeitig Fersengeld gaben, wie Scholem Aleichem und auch Jabotinsky. Rund 30000 Odessiter Juden wurden kurz nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Herbst 1941 ermordet, wie hunderttausende weitere ukrainische Juden im „Holocaust durch Kugeln“. Heute gibt es nur noch eine kleine Gemeinde, viele Überlebende verließen die Sowjetunion seit den 70er Jahren, nach Israel und Deutschland, nicht mehr auf der Flucht vor Nazis, sondern vor den Kommunisten. Und vor bis heute in ganz Osteuropa spürbarem Antisemitismus. Gab es in Deutschland alles auch. Die Stadt bröckelt noch sichtbar aus Sowjetzeit. Auch wenn sie wunderschön ist. Wahrzeichen der Stadt ist die breite Hafentreppe, die seit 1955 ganz offiziell „Potemkinsche Treppe“ heißt, nach dem Film „Panzerkreuzer Potemkin“, der sie weltbekannt machte. Odessa war einmal der wichtigste Kriegshafen der russischen Zaren und später der Sowjets. Heute ist Odessa ein wichtiges Tor zur Welt für das 46-Millionen-Land, die Fähren in die Türkei und die großen Frachtschiffe legen hier an.

Unterwegs mit dem Auto in der Ukraine – das ist vor allem eine Tour über die Landstraße, mit Alleen bis zum Horizont. Die Dörfer, durch die ich kam, erinnerten mich an die Welt, von der mir als Kind meine Großmutter erzählte, die 1902 in Böhmen geboren worden war. Da sitzen alte Frauen in Kittelschürzen am Straßenrand, bessern mit dem Verkauf von Gurken und Tomaten ihre Rente auf, die oft nur 50 Euro beträgt. Immerhin, anders als auf den meisten russischen Dörfern sind in der Ukraine die Bauernhäuser nicht aus Holz, sondern aus Stein gemauert. Strom wurde zur Sowjetzeit hingelegt, fließendes Wasser haben aber bis heute nicht alle Häuser, aber die meisten. Mit dem Niedergang der Sowjetunion wurden viele Landarbeiter arbeitslos – trotz des fruchtbaren Bodens, der berühmten ukrainischen “Schwarzerde” unter ihren Füßen. Die Tomaten aus den Gärten der Babuschkas schmecken noch so herrlich erdig wie aus der Zeit vor der Erfindung holländischer Gewächshäuser.

Oben in den Bergen, den Karpaten, im Westen des Landes, an der Grenze zu Ungarn und der Slowakei, machte ich ein letztes Mal Station. Mit richtigen Straßen, ohne Schlaglöcher, von denen es hier leider reichlich gibt, sähe die Gegend aus wie Südtirol. In Rachiw in den Karpaten liegt der “geographische Mittelpunkt Europas”, meinten österreichische Geographen des 19. Jahrhunderts. Ob das nun genau stimmt oder nicht, jedenfalls liegt genau in dieser “Mitte” des Kontinents eine seiner naturbelassensten Gegenden. In dem nur von wenigen Straßen durchzogenen Karpatenbogen gibt es noch Bären und Wölfe statt wie in den Alpen beschilderte Wanderwege und zahllose Skilifte.

Zwei Stunden dauert die Wiedereinreise in die EU. Gleich hinter der Grenze zu Ungarn, 250 Kilometer vor Budapest, fängt die Autobahn an. Das Gerüttel der ukrainischen Landstraßen hat ein Ende. Aufs Gas, in sieben oder acht Stunden ist man von hier in Bayern, in Deutschland, für ukrainische Verhältnisse keine Entfernung.